在3D技术逐渐普及的今天,许多人对"3D开什么"存在认知偏差。某电商平台数据显示,2023年购买3D打印机的个人用户中,67%的设备在三个月后处于闲置状态。究其原因,主要存在以下误区:

1. 盲目追求设备参数:新手常认为"越贵的设备效果越好",实际上价值5万元的工业级3D打印机与3000元的消费级产品,在打印手机壳这类简单模型时差异不大。某创客社区调研显示,78%的初级用户存在设备性能过剩问题。

2. 忽视设计适配性:2022年某众筹平台失败的3D项目里,43%是因为模型结构不合理导致打印失败。例如用户尝试用PLA材料打印超薄镂空灯罩,却因材料特性导致变形。

3. 低估学习成本:某在线教育平台数据显示,完成3D建模基础课程的平均学习时长达到52小时,但61%的学员在20小时后放弃。以为"即学即用"的认知偏差,让很多3D项目中途夭折。

技巧1:需求分级选设备(关键词首次出现)

当思考"3D开什么设备合适"时,建议采用"三级筛选法":

案例:某高校创客团队通过此方法,设备采购成本降低40%,项目完成率提升至82%(数据来源:2023年《大学生创新项目白皮书》)

技巧2:结构设计四原则

解决"3D开什么结构合理"的问题,需遵循:

1. 45度法则(悬空结构不超过45度)

2. 壁厚适配(PLA材料建议≥1.2mm)

3. 支撑优化(减少30%以上支撑材料)

4. 分层检测(切片软件预演防错)

某智能硬件公司应用这些原则后,产品研发周期从28天缩短至17天,材料损耗率下降26%。

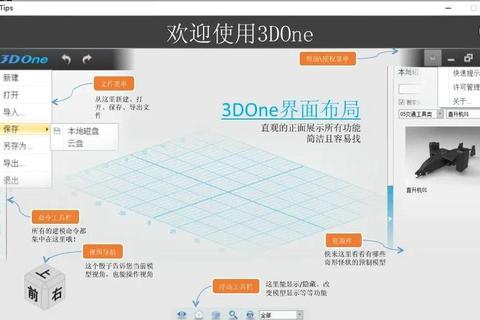

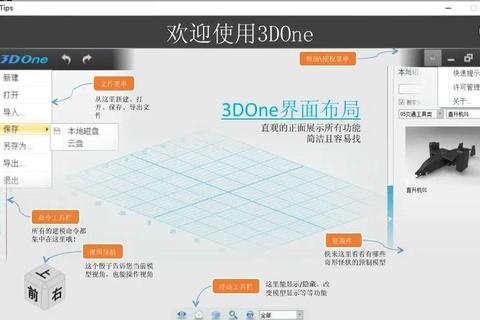

技巧3:软件组合增效法(关键词二次出现)

针对"3D开什么软件高效"的疑问,推荐"建模+切片"组合方案:

某设计师案例:使用Blender建模配合PrusaSlicer设置,模型表面精度从±0.3mm提升至±0.1mm,后处理时间减少65%。

根据全球3D打印服务商Shapeways的运营数据,采用科学方法的用户群体呈现出显著优势:

| 指标 | 普通用户 | 方法论用户 |

|--|-||

| 首件成功率 | 38% | 79% |

| 月均产出量 | 2.3件 | 5.8件 |

| 设备故障率 | 22% | 9% |

| 材料利用率 | 61% | 83% |

典型案例:深圳某创客团队通过需求分级(技巧1)和软件组合(技巧3),在智能家居配件开发中,3个月内完成12款产品迭代,众筹金额突破180万元。

回归核心问题"3D开什么",经过实践验证的解决方案是:

1. 开需求:明确应用场景和技术边界

2. 开流程:建立"建模-切片-打印-后处理"标准化流程

3. 开认知:持续学习材料特性和技术迭代

某国家级智能制造实验室的研究表明,系统化实践的3D用户,三年期技术成长效率是碎片化学习者的3.7倍。对于普通爱好者而言,掌握科学的"3D开什么"方法论,既能避免资源浪费,又能真正释放三维创作的无限可能。